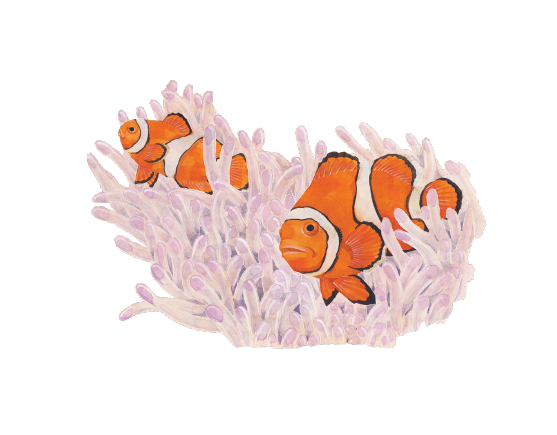

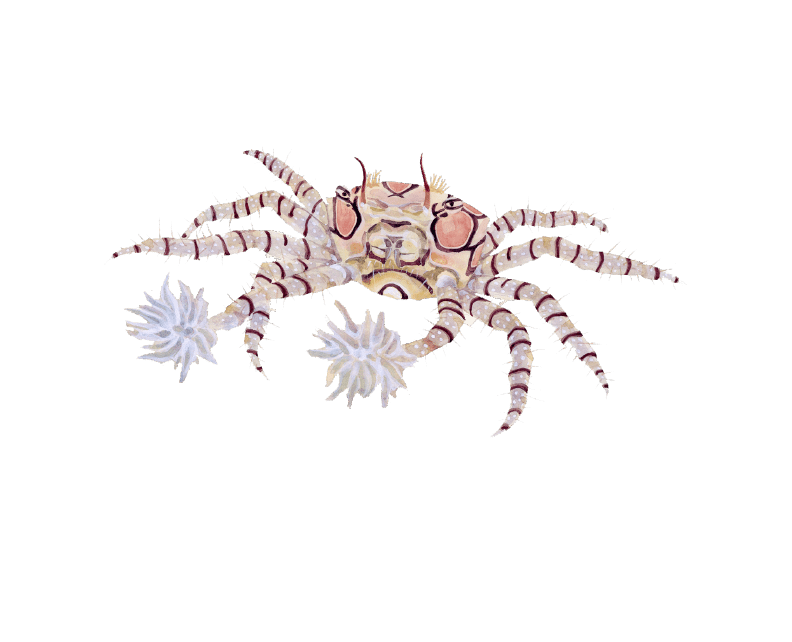

本特別展のアナザーストーリーとして

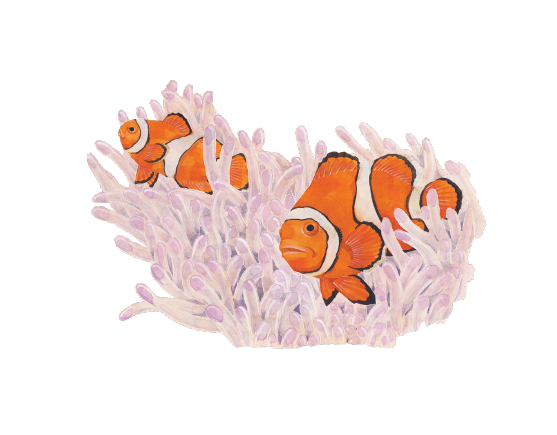

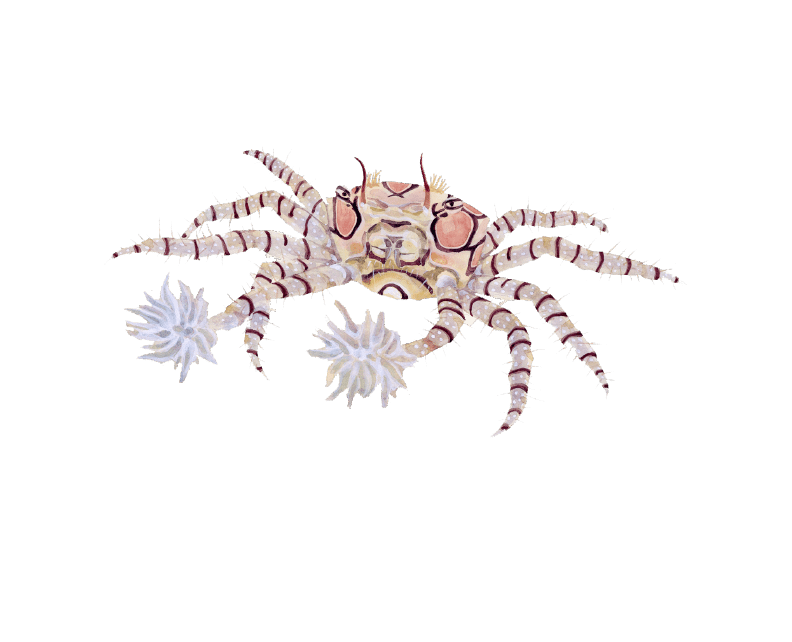

絵本『海に住んでる夢を見る』の

空間が登場!

本特別展の隣にあるエレベーターホール全体を特設コーナーとし、絵本の世界観でデザイン。透過性のある素材に絵本の1ページを表現し、まるで絵本の世界を散歩しているような非日常が体験できます。五感を刺激する、独特な空間の中で絵本の世界をお楽しみください。

アナザーストーリーの

イラスト担当

角 裕美 (かど ひろみ)

1985年広島県生まれ。

イラストレーター、絵描き。

2008年3月 武蔵野美術大学

視覚伝達デザイン学科卒業。