どんな生きもの?

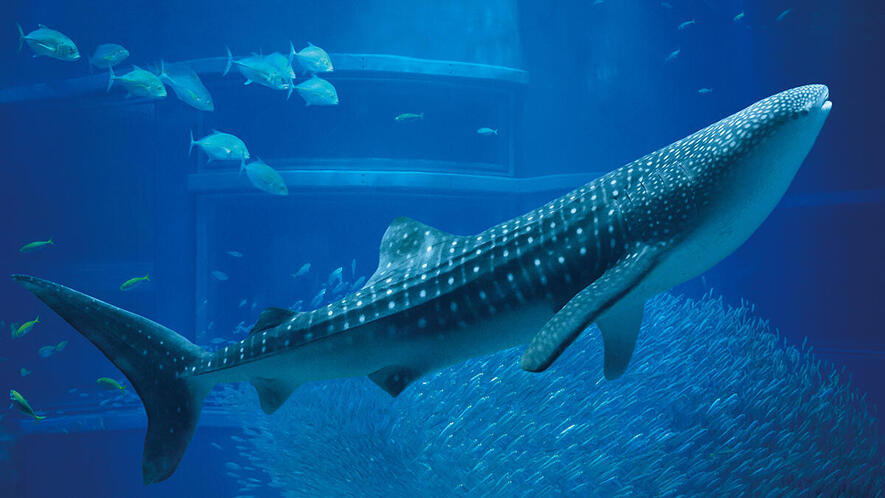

ジンベエザメは、世界中の温帯から熱帯の沿岸および外洋に生息する世界最大の魚類(サメの仲間)。

日本近海には、初夏から秋にかけて回遊します。体の背面は灰色で白色の斑点があり、その模様が陣兵衛羽織(じんべえばおり)に似ていることから、この名前がつきました。

成長すると最大で10~12m、稀にさらに大きく成長すると考えられています。

ジンベエザメは、2002年のCITES(通称ワシントン条約)の第12回締結国際会議で附属書Ⅱへの掲載が可決されました。また、IUCN(国際自然保護連合)は、レッドリスト(世界の絶滅のおそれのある生物種のリスト)で、ジンベエザメを絶滅の危険が増大している種(Endangered)としています。

ジンベエザメの食生活

どんなものを食べるの?

サメ!と聞くと、「人食いザメ」や「凶暴な魚」というイメージがありますが、ジンベエザメはとてもおとなしい魚で、主に小型の甲殻類などのプランクトンを食べ、人を襲うことはありません。また歯は退化していて、とても小さな歯が口の上下あわせて約8,000本並んでいます。

海遊館ではオキアミやイサザアミ、サクラエビなどを、ジンベエザメの体調にあわせて、1日に約8kg程度を与えています。

歯は退化していて目立ちません

(左からオキアミ、イサザアミ、サクラエビ)

エサの時間はいつ?

飼育係が水面をひしゃくでたたいて呼ぶと、口を大きく開けて近寄ってきます。そこでジンベエザメが口をあけたタイミングに合わせて、ひしゃくでエサを流し込むと、海水と一緒にエサを吸い込み、エラの奥にある鰓耙(さいは)というスポンジのような部分でエサだけを濾しとって食べます。そして、水平だった体がだんだん垂直になり、立ち泳ぎ状態になります。

必見!ダイナミックな立ち泳ぎ!

毎日AM10:30とPM3:00のお食事タイムが近づくと、水面近くをスピードを上げて泳ぎはじめ、さらに直前になると口をパクパクしたり、エサやりの場所を小回りで泳いだりと、落ち着かなくなります。

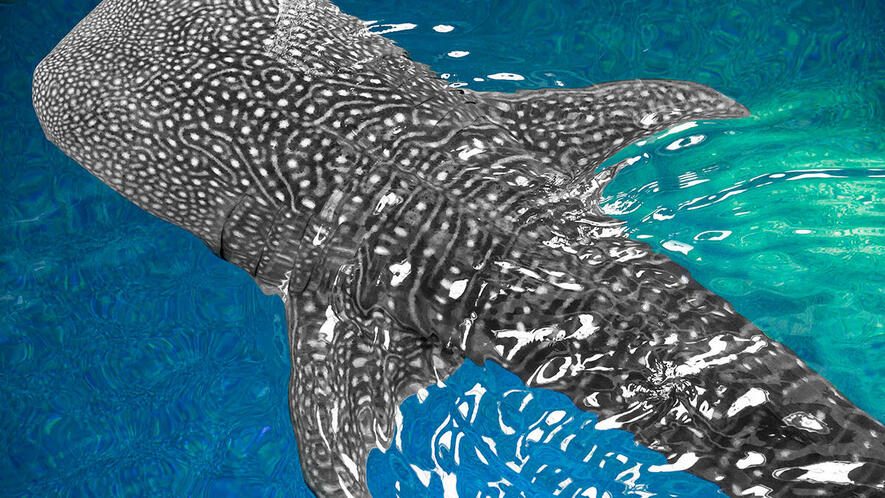

実は簡単!オスとメスの見分け方

サメやエイの仲間は、腹びれの付け根にある交接器(クラスパー)の有無で見分けることができます。交接器があるのがオス、ないのがメスです。交接器は交尾の時に使われる器官です

ジンベエの誕生秘話 卵でなく赤ちゃんで生まれる!

1995年に台湾で捕獲されたジンベエザメのおなかの中から、約300尾の赤ちゃんが出てきました。この発見で、ジンベエザメの赤ちゃんは、おなかの中で卵からかえり、子どもの状態で生まれるということがわかりました。また、赤ちゃんの大きさが約60cmであることもわかりました。しかし、ジンベエザメがいつ・どこで生まれ、赤ちゃんがどのように育つのかは謎のままです。

ジンベエザメの健康管理

ウンチは宝物!?

ジンベエザメの健康状態を調べる上でとても大事なもの、それはなんとウンチ! ウンチの大きさや量、におい(!)、また顕微鏡で調べればエサの消化状態がわかるなど、ウンチにはジンベエザメの健康状態がわかる貴重な情報がたくさんあります。

世界初!トレーニングによるジンベエザメの血液検査

体の大きいジンベエザメの血液検査を行うには、専用の大型容器などでジンベエザメを固定する必要がありました。しかし、これはジンベエザメと飼育担当者のどちらにも危険が伴う方法でした。そこで海遊館では、ジンベエザメが立ち泳ぎでエサを食べている間に、ダイバーが接近し、徐々に体にさわられることに慣れるようトレーニングを繰り返し行ってきました。その結果、ジンベエザメが立ち泳ぎの最中に採血ができるようになり、また安全かつ定期的に採血できるようになりました。

ジンベエザメの血液からは、健康状態を調べることができるだけでなく、繁殖ホルモンなどのデータを継続的に蓄積することができ、まだまだ謎の多いジンベエザメの生態や性成熟の解明に役立てることができます。

海遊館の生きものたちの故郷、高知県土佐清水市

高知県土佐清水市以布利には、海遊館の研究所である海遊館以布利センターがあります。ジンベエザメはこの地の沖合い約2kmにある、漁師さんが仕掛けている定置網に迷い込んでくることがあります。漁師さんから連絡を受けると、すぐに以布利センターの飼育係員が性別、大きさ、状態などを確認し記録に残します。

以布利センターでの調査研究結果のうちの一つをご紹介します。

ブログ海遊館日記 2014年3月1日号「ジンベエザメの調査研究編」

命の危機となる意外なもの

ジンベエザメのおなかから「くし」

1998年4月、以布利センターで毎日5kgのオキアミを元気に食べていたジンベエザメが、急に餌を食べなくなりました。観察を続けましたが、残念ながら数日後に死亡してしまいました。翌日、死因を解明するため解剖検査を行ったところ、胃の中から長さ13cmの異物が見つかりました。また、胃の中には潰瘍や出血がありました。後日、この異物を調べたところ、プラスチック製の「くし」の一部であることがわかりました。ジンベエザメが定置網に迷い込む前に外洋で飲み込んでしまい、胃の潰瘍や出血の原因になってしまったようです。 わたしたち人間が捨てた「くし」が、外洋で生活するジンベエザメに飲み込まれてしまったことに驚くと同時に、私たちの生活が予想もしないところで自然や生きものとつながっていることを実感しました。

ジンベエザメの輸送

以布利センターで安定して飼育でき、また健康状態にも問題がないと判断したのち、海遊館への輸送に向けた準備が始まります。