調査レポート

ジンベエザメの回遊経路調査

ジンベエザメの回遊経路調査が必要な理由

ジンベエザメは、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで「危機(EN)」に指定されている絶滅危惧種ですが、その生態はまだ謎が多く、生息域や移動経路、そして個体数など、保護のために必要となる生態学的な情報が不足しています。

海遊館は、日本でジンベエザメを飼育展示する水族館として、2011年から北海道大学と共同でジンベエザメの回遊経路について調査していますが、調査を続けることで、絶滅が危惧されているジンベエザメの保全につなげたいと考えています。

ジンベエザメってどんな生きもの?

最大全長10~12m、稀にさらに大きく成長すると考えられている、世界最大の魚類です。

背中の白い斑点模様が特徴で、その巨体に反し、エサは主に小型の甲殻類などのプランクトンを食べています。温帯から熱帯の沿岸および外洋に生息していて、日本近海では、初夏から秋にかけて現れます。

海遊館では1990年の開館以来、ジンベエザメの飼育展示を行っています。

学名:Rhincodon typus

調査方法

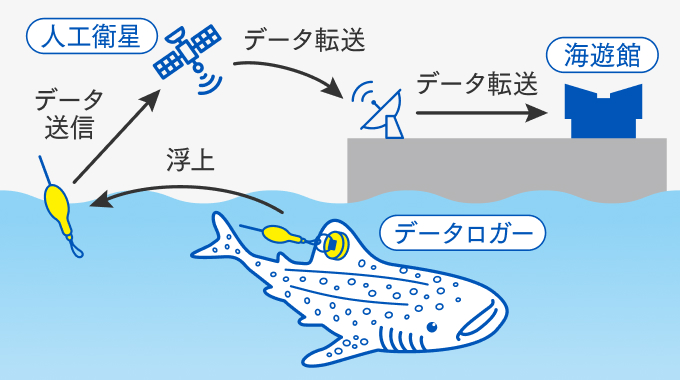

回遊経路の調査は、バイオロギングという手法を用いています。

バイオロギングとは、生きものを飼育するための海水を生きものに小型の記録装置(データロガー)を付けて、その生きもの(Bio)が自ら記録(logging)した行動を解析する研究手法です。様々な生きものを対象に、世界中で研究が進んでいます。

回遊経路や水深、水温などの記録を収集。

人工衛星を経由して記録されたデータを取得し、解析を行います。

過去の調査結果報告

これまでに12回の調査を実施し、4回の記録データの取得に成功しています。

※2023~2024年に実施した計3回の調査は現在記録データを解析中

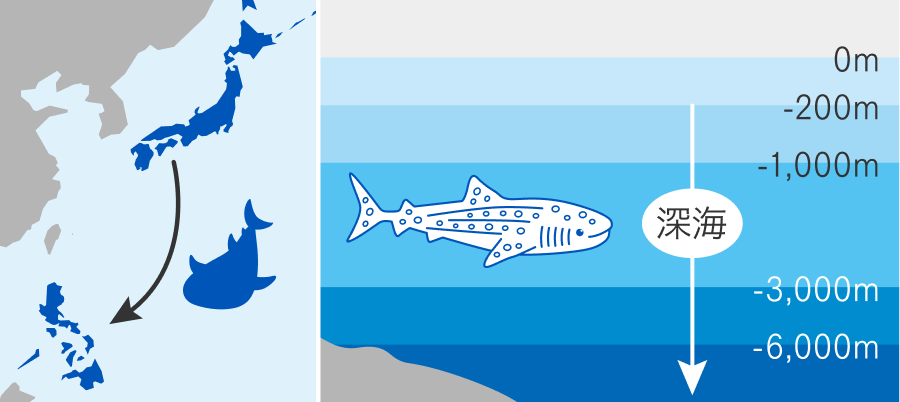

日本近海~東南アジア方面への回遊や、1500mを超える深海域へ潜行していたこと等が分かっていますが、個体により調査結果は様々です。データを積み重ねていくことで、ジンベエザメの生態解明に近づくことができると考えています。

水深1,600m付近の深海も泳いでいたことがわかっています。

| 年 | 開始日 | 期間 | 最大潜水深度 | 回遊経路 |

|---|---|---|---|---|

| 2011 | データ得られず | |||

| 2012 | 同上 | |||

| 2013 | 10月14日 | 1ヶ月 | 632m | 高知県以布利沖~千葉沖まで北上 |

| 2014 | 6月13日 | 3ヶ月 | 1,560m | 高知県以布利沖~東北沖まで北上した後、千葉県の沖まで南下 |

| 2015 | 10月13日 | 6ヶ月 | 1,500m以深 | 高知県以布利沖~東へ移動し、黒潮海流に合流する付近で南に方向を変えフィリピン南部まで南下 その後、フィリピン北部あたりまで北上し、再度南へ |

| 2016 | データ得られず | |||

| 2017 | 同上 | |||

| 2018 | 同上 | |||

| 2022 | 6月27日 | 1ヶ月 | 約1,500m | 高知県室戸~千葉県沖まで北上 |