ニホンウナギ

- 2020.04.12

- 大阪湾で出会った生き物たち

冬~春になると、大阪湾にそそぐ川の河口でニホンウナギの稚魚(シラスウナギ)が見つかります(写真1)。

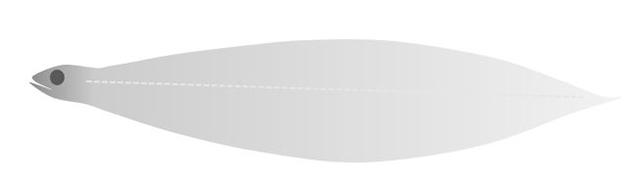

長さ6㎝ほどで、体の色素が少なく半透明です。この子供たちがすごいのは、なんと日本から数千キロも離れたマリアナ諸島西方海域で生まれ、海流に運ばれてやって来くるという事です。約半年間の長旅ですが、その間はレプトセファルスと呼ばれる薄っぺらなオリーブの葉のような形をしています(図1)。そして、日本を含む東アジア沿岸に近づくと、筒形のシラスウナギへと変態して河口に集まってくるのです。その後、子供たちは川を上り、池や湖にも入り成長します(写真2)。数年~十数年後には川を下り、産卵のために大海原に旅立ちますが、産卵場へ向かうルートや方法は解明されていません。なお、シラスウナギの中には川に上らず河口にとどまって成長するものが知られています。

ニホンウナギは、環境省や地方自治体のレッドリストで、絶滅の危険性が高いとされています。地球規模の海洋環境や地域の河川環境の変化、人間による乱獲など様々な影響を受け数が少なくなったウナギを上手に守りながら、これからもおいしい蒲焼きを食べることができれば良いですね。

【写真1】ニホンウナギの稚魚(シラスウナギ)

シラスウナギを用いて養殖が行われる。ウナギの資源を守るため、シラスウナギの採捕には都府県知事の特別許可が必要。写真は、許可を受けた業者が採集した、大阪湾にたどりついたシラスウナギ。

【図1】レプトセファルスのイメージ図

葉っぱのような形は、海流に乗って流されやすいための適応と考えられる。また、体がほぼ透明で、水中では敵に見つかりにくい。

【写真2】ニホンウナギの未成魚(黄ウナギ)

半透明のシラスウナギはやがて黒っぽい色の「クロコ」になり、川や池・湖などで定着して暮らす頃には黄色みをおびた「黄ウナギ」となる。産卵のため、海に出る頃には金属光沢のある「銀ウナギ」となる。

- カテゴリー

- 月別アーカイブ