石干見(いしひび)漁体験

- 2021.09.14

- 大阪湾で出会った生き物たち

石干見と書いて「いしひび」と読みます。

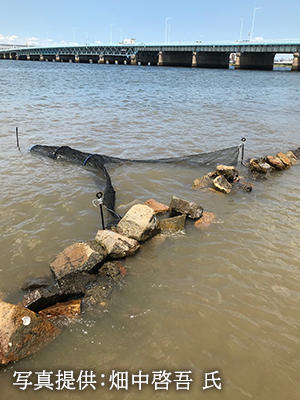

これは、干潟やサンゴ礁などの浅場で石を積み上げて作った囲いで、潮の干満を利用して囲いの中に閉じ込められた魚をとるためのものです【写真1】。石干見漁は、日本では沖縄や九州地方を中心に古くから行われていたようですが、近代的な漁業に変わり、すたれてしまいました。

そんな石干見漁を淀川河口の干潟で再現しようという取り組みが、大阪市漁業協同組合を中心に行われています。今年の6月、環境学習で海遊館と関わりのある地元の中学・高校生たちと一緒に石干見作りに参加させていただきました。写真2の様に立派な石干見が完成し、約1ヶ月後、実際に魚が獲れるのか?確かめてみることになりました。ところが、コロナによる緊急事態宣言により、私を含め生徒たちは調査には参加できず、くやしい思いをする事に。後日、関係者が調査を行い、マハゼ・ウロハゼ・チチブの3種類のハゼが獲れた【写真3】と知りました。生徒たちにも伝え、共に喜びましたが、河口にはハゼ以外にスズキやボラ、クロダイなどの大型魚もいるはずです。次回はぜひ参加したいと期待をふくらませています。

さて、過去に大阪湾では石干見漁が行われていたのか?疑問に思い専門家にお尋ねしたところ、古い石組みは遺跡のようには残らず、文献記録もなく、わからないそうです。しかし、縄文~弥生時代、河口周辺の広大な干潟ではすでに漁撈生活が営まれおり、石干見漁もその頃から行われていた可能性があるとのことです。ロマンのある話ですね。

このような古式漁法の中に、今求められている持続可能な自然利用のヒントがあるような気がします。

最後に、お世話になった関係者の皆様。ありがとうございました。

【写真1】

左:長崎県諫早市北高来の例

右:沖縄県石垣市白保の例

【写真2】

左:生徒たちによる石干見作り

右:完成した石干見

【写真3】

左:石干見に仕掛けた網。干潮になり石干見の内側の水が引いていくと、最後にこの網の周辺だけ水が残り、行き場を失った魚が網の中に入る仕掛けになっている。

右:網の中に入っていた魚。手に持っているのはウロハゼ。網の中の小魚は、ほとんどがマハゼ。

- カテゴリー

- 月別アーカイブ